早期地球生命进化速度更快?听物理学家跨界回答

据国外媒体报道,物理学家奈杰尔·金菲尔德(Nigel Goldenfeld)非常讨厌生物学——“至少是它的表现方式让我讨厌”,他在上学时就如是指出。“整个学科似乎就是完全不连贯的事实收集,也几乎没有定量分析可言。“但如果你看到金菲尔德实验室正在开展的生物学项目,对于其物理学方法会感到非常意外。他和他的同事监测蜜蜂个体和群体行为,分析生物膜,观察基因突变,评估生态系统的多样性,探索微生物的生态学。金菲尔德自己是美国航空航天局天体生物学全球生物学研究所的主任,但他大部分时间都不在伊利诺伊大学的物理系,而是呆在伊利诺伊大学校园的生物实验室里。

金菲尔德是试图在生物学方面取得进展的物理学家之一:在20世纪30年代,Max Delbrück改变了人们对病毒的理解;后来,同样是物理学家的Erwin Schr?dinger出版了《什么是生命?从物理学角度观察活体细胞》一书;; X射线晶体学的先驱弗朗西斯·克里克(Francis Crick)帮助弄清了DNA的结构。作为一个研究由大量粒子(原子、分子、离子、电子)组成凝聚态的结构、动力学过程及其与宏观物理性质之间联系的物理学家,金菲尔德想利用自己在凝聚态理论中的专长来探索生物学中的最大奥秘——生命本身的起源问题。“物理学家可以用不同的方式提出问题,” 金菲尔德指出。 “我的动机是寻找凝聚态理论在生物学领域中的应用价值。但要取得成功,你必须与生物学家合作,让自己也成为一个生物学家。你需要的不仅是物理学,还有生物学。“

近日《量子杂志》(Quanta Magazine)与金菲尔德进行了深入交谈,内容涉及集体现象,现代综合进化模型,以及如何利用物理学中的定量和理论工具,深入了解地球早期生命起源的谜团以及蓝细菌与掠食性病毒之间的相互作用。经编辑后的谈话如下。

《量子杂志》:物理学有一个基础的概念性框架,而生物学却没有。你想要获得统一的生物学理论吗?

尼格尔·金菲尔德:不。没有统一的生物学理论。进化是你接触最多的事情。生物学是进化的产物;毋庸置疑,生命以及其多样性都来自进化,你必须将进化的过程理解为了解生物学的过程。

《量子杂志》:那么物理学中的集体效应如何告诉我们对进化的理解呢?

尼格尔·金菲尔德:当你考虑进化时,你通常倾向于考虑人口遗传学,群体中特定基因出现的频率。但是,如果你通过系统发育(进化关系的研究)的方法找到最后一个普遍的共同祖先,也就是所有地球上生命的共同祖先,也不是说就找到了生命的起源。在那之前肯定会有更简单的生命形式,甚至于没有物种、也没有基因。所以我们知道,进化是一个更广泛的现象,而不仅仅是人类遗传学。

最后一个普遍的共同祖先距今约38亿年。地球存在的时间是46亿年。在不到10亿年的时间里,生命从零开始发展到复杂的细胞。事实上,这一时间可能还要更短一点:从那时起,关于细胞结构的演变就相对很少。因此,可以说在过去的35亿年里,生命的演进速度很慢,但是地球诞生之初非常快。为什么早期生命进化如此之快?

已故生物物理学家卡尔·沃斯(Carl Woese)和我觉得这是因为生命在不同时期是以不同的方式进化。当前,生命进化的主要方式的是垂直进化,也就是你把你的基因传给你的孩子,你的孩子再把他们的基因传给你的孙子等等。相比之下,水平基因传递则是把基因传递给一个与你无关的生物体。今天这种方式主要发生在细菌等基因对细胞结构影响不大的生物体内。比如一些为抗生素提供抗性的基因,其转移主要采取了水平方式,这也就是为什么细菌产生抗药性的速度是如此之快。但在生命发展的早期阶段,即便是细胞的核心组织也采用水平方式进行进化。早期的生命本来就是一种集体存在,更多的是相互进行基因传递的群体而非个体的简单集合。自然界中还有许多众所周知的类似例子:例如,一个蜂群或是一群鸟。这种集体有自己的特定身份和行为方式,也有着独特的沟通方式。早期的生命主要通过基因转移来相互沟通。

《量子杂志》:你是怎么知道这一点的?

尼格尔·金菲尔德:早期的生命只能依靠这种水平转移的网络效应才能够快速进化。我们在10年前就发现基因序列就是如此,它决定了细胞可以用哪些氨基酸来制造蛋白质。地球上的每一个生物都具有相同的基因序列,彼此之间的差异非常小。早在20世纪60年代,卡尔就第一个认识到我们所拥有的基因序列出错的可能性非常之小。即使一个生物个体通过突变获得错误的氨基酸,或者由于细胞的翻译机制出错,稳定的基因序列依旧能够让个体获得同样的氨基酸。这样以来,个体细胞仍然有机会使让自身所产生的蛋白质起作用,因此生物个体就不会死亡。哈佛大学的David Haig和巴斯大学的劳伦斯·赫斯特(Laurence Hurst)都通过蒙特卡罗方法证明这一想法可以量化,他们通过这种模拟方法寻找哪些基因序列对这些错误的容错性最高。答案是确定的。这真的非常神奇。

后来,卡尔与我一起,在威斯康星大学麦迪逊分校的Kalin Vetsigian进行了多次合成假定基因序列生物群落的数字生命模拟。我们开发了仿真生命系统的计算机病毒模型:它们拥有基因组和表达蛋白质,可以进行复制并作出适应性选择,其适应度是其拥有的蛋白质功能。我们发现,进化的不仅仅是基因组进化,而基因序列也发生了变化。如果你只是在几代之间进行垂直进化,基因序列就不会达到最优。但是,如果生命之间存在这种集体网络效应,那么基因序列的进化就非常迅速,并且会达到一个独特的最优状态,就像我们今天所观察到的自然界一样。

所以这些发现,以及生命是如何迅速获得最优化的基因序列,就是早期生命基因进行水平传递的典型。同样,与细胞翻译机制和基因表达相关的一些酶就是地球早期生命进行水平基因传递的强有力证据。

《量子杂志》:你如何能够获得这些发现?

尼格尔·金菲尔德:马萨诸塞理工学院的Tommaso Biancalani和我在过去一年中获得了这些发现。我们在已发表的论文中指出,一旦生命进化一定的复杂程度,就会自动关闭水平基因传递。当我们模拟它,基本上在一定进化之后都会自发关闭。即便其仍然在努力进行水平基因转移,但几乎没有任何作用。那么这样一来,主导进化的唯一机制就是垂直进化,这种方式始终存在。我们现在正在进行相关实验,看是否所有的核心细胞机制都经历了从水平基因传递到垂直基因传递的过渡。

《量子杂志》:对早期生命进化的理解就是你所谓我们现在需要一种新的生物学方法吗?

尼格尔·金菲尔德:人们通常认为进化就是种群遗传学的代名词。我觉得这没问题,但其远不够深入。而早在当代基因出现之前,进化已经发生了,这不可能仅仅通过种群遗传学的统计模型来解释。而进化模式也需要我们加以认真对待,比如说水平基因转移的过程等等。

从这个意义上说,我认为我们不仅仅是将进化视为一个过程。想想现实世界,为什么一个星球有能力维持生命的存在?为什么能够产生生命?进化动力学应该能够解决这个问题。值得注意的是,我们在如何解决这个原则性问题上还没有明确的概念。生命的起源是物质而非生物,其从根本上说是一个物理问题。

《量子杂志》:你是如何利用凝聚态物理学来研究蓝藻的?

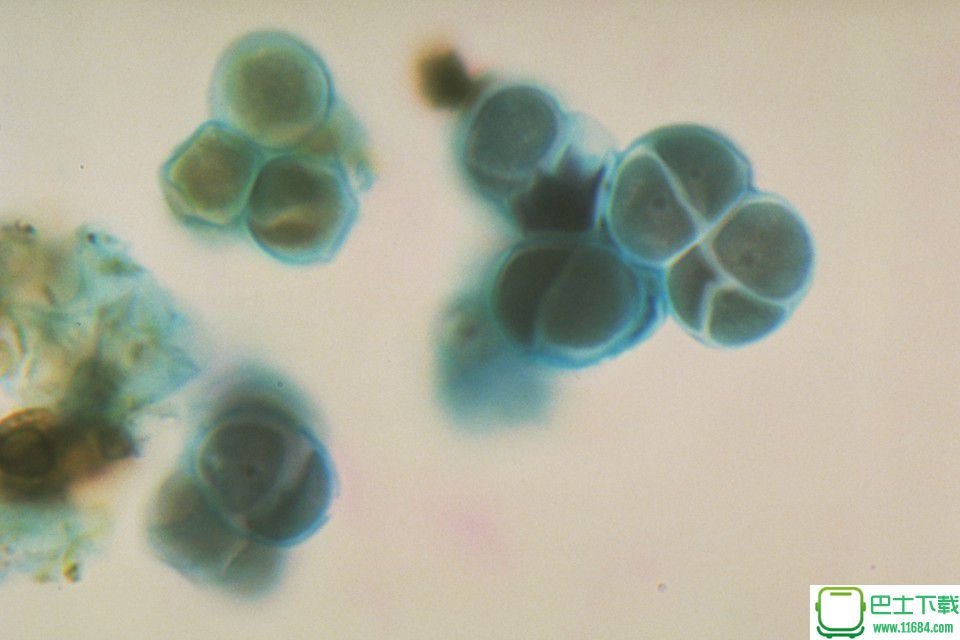

尼格尔·金菲尔德:我的研究生洪仁燕和我模仿了一种生物体的生态系统。这种通过光合作用生活在海洋中的蓝藻名为Prochlorococcus,我认为这可能是地球上最多的细胞生物。而被称为噬菌体的病毒也存在于蓝藻上。十年前,发现这些噬菌体也具有光合作用的基因。你通常不会想到病毒需要进行光合作用。那么为什么它们也会携带这些基因?

似乎细菌和噬菌体的特征并不符合生态系统的动态预测。事实上,细菌受益于噬菌体。虽然细菌完全可以防止噬菌体以许多方式对其产生影响,但事实上完全不是。噬菌体的光合作用基因最初来自细菌,令人惊讶的是,噬菌体然后将这种基因转移回细菌。过去1.5亿年来,光合作用的相关基因在细菌和噬菌体之间来回转移多次。

事实证明,基因在病毒中的进化速度要比在细菌中快得多,因为病毒的复制过程要短得多,更有可能产生突变。细菌的基因有时会转移到病毒中,在那里它们可以传播,快速进化,然后再被转移给细菌,然后细菌可以获得益处。所以噬菌体对细菌有用。

同样,病毒也受益于基因。当病毒感染其宿主并复制时,病毒产生的数量取决于宿主可以存活多长时间。如果病毒自带生命支持系统,也就是光合作用基因,其就可以让细菌存活更长时间以产生更多的病毒。携带光合作用基因的病毒比没有光合作用基因的病毒更具有竞争优势。这种方式会让病毒有选择携带有利于宿主的基因。你也许会认为因为病毒具有如此高的突变率,它们的基因会迅速恶化。但是在我们所做的计算中,我们发现细菌会筛选好的基因并将其转移到病毒中。

所以这里有一个很好的例子:细菌和病毒之间的合作行为类似于一个凝聚态系统。我们可以据此建模,以便预测系统的特征。

《量子杂志》:我们一直在谈论将物理学理论应用于生物学。你是否遇到过相反的情况,生物学对物理学研究有所启示?

尼格尔·金菲尔德:是的。当我研究湍流时就是如此。当我晚上回家时,这让我幡然醒悟。在去年发表的一篇论文中,我们想弄清楚一条管道中的流体是如何从平稳到湍急的。我们发现,湍流就像一个生态系统。流体有一个特定的动力学模式,就像捕食者:它试图“吃掉”湍流,最终,我们认为流体中会发生某种类型的相变,实际上实验也验证了这一点。因为物理学问题可以映射到相关的生物学理论上,关于捕食者和猎物的生态学。我知道如何模拟和建模系统,并重现人们在实验中看到的内容,清楚生物学实际上也在帮助我们了解物理学。

《量子杂志》:基于物理学的生物学方法有什么局限性?

尼格尔·金菲尔德:一方面,我们仅仅能基于一直理论,所以你不能做任何新的预测。 另一方面,有时在抽象化的过程中会丢失很多关键信息。

你不能太过形而上学。你必须卷起袖子,深入学习生物学,将其与实验现象和真实数据紧密相连。这就是为什么我们的研究往往是与实验学家合作完成的:与同事一起,从黄石国家公园的温泉收集微生物,在活细胞中实时观察基因转移,对脊椎动物的胃肠道微生物进行测序。 即便我的主业是物理学,但每天你都能在基因组生物学研究所找到我。

- 1 JMCOMIC2MIC官网入口是什么 JMCOMIC2MIC官网入口地址链接

- 2 玩偶姐姐是什么意思 玩偶姐姐是干嘛的呢

- 3 腾讯视频看广告免费60分钟在哪里看 腾讯视频看广告免费60分钟怎么没有了

- 4 暗影格斗3礼包码有哪些 暗影格斗3国服公测礼包码合集2024

- 5 顺丰客服电话是多少 顺丰人工客服24小时在线吗

- 6 原神fes2024直播什么时候 原神fes2024直播观看地址

- 7 喜茶猜口令赢免单活动入口 喜茶免单券答案口令大全

- 8 拼多多提现兑换卡后面还有吗 拼多多提现兑换卡是最后一步吗

- 9 我不是盐神最新入口 我不是盐神网站地址入口

- 10 抖音极速支付是月付吗 抖音极速支付和抖音月付区别